«О Беларусь, мая шыпшына!» К 125‑летию поэта Владимира Дубовки

«У вёсцы я чуў толькi беларускую мову. Вось чаму мне так запала яна ў душу i сэрца. Некаторыя дзiвяцца: «Вы нiколi не вучылiся ў беларускiх школах, пражылi бадай усё жыццё за межамi Беларусi, а мову ведаеце». Як жа яе не ведаць, калi яна родная! Як жа яе не любiць, калi яе стваралi на працягу вякоў твае продкi, гаварылi на ёй, перадалi табе ў спадчыну, як самы вялiкi скарб свой…» — писал поэт Владимир Дубовка, человек непростой судьбы, которая лишила его разнообразных внешних знаков признания и обрекла на долгие годы вдали от родной земли, но при этом определила ему место в ряду величайших стихотворцев Беларуси (www.sb.by).

О годе рождения Владимира Дубовки идут споры, однако поэт сам указывал в метриках дату 15 июля 1900 года. Именно в этот день появился он на свет в деревеньке Огородники Маньковичской волости Вилейского уезда Виленской губернии (сейчас — Поставский район Витебской области). Отец его, зарабатывавший на пивоварне князя Друцкого-Любецкого, стал калекой — лишился пальцев на одной руке. Односельчане говорили: «Ну ўсё, пойдзе жабраваць!», однако Николай Дубовка нашел себе заработок, устроившись в винный магазин. «Нялёгкае пачалося жыццё. Але, зацiснуўшы сваё гора, як кажуць, «сцяўшы зубы», бацька пераключыўся ва ўсiх работах (i ў пiсаннi) на левую руку…» — вспоминал Дубовка. Отец, окончивший всего три класса школы, тем не менее был человеком грамотным, много занимался самообразованием, выучил польский, немецкий языки и даже идиш. «Апошнiя дзве вывучыў, працуючы на браварах, — пояснял Дубовка, — бо вiннiкi былi або яўрэi, або немцы, а лiтаратура па гэтай справе выключна на нямецкай мове». Мать поэта была женщина «неписьменная», однако и дом, и все хозяйство держалось на ней и, несмотря на все трудности (шутка ли, семеро детей!), семья жила и дружно, и весело. Конечно, с самого детства ребятишек отправляли делать посильные дела: «Такiя работы, як насiць снапы, зграбаць сена, нажаць каровам i прынесцi дадому травы, — даставалiся на долю нам, а збольшага цалкам мне. А там, увосень, назбiраць на ўсю зiму кляновага лiсту «пад хлеб», награбцi як мага больш рознага лiсту наогул, для падсцiлкi скацiне, бо салома iшла на сечку… Дарэчы, калi я ў адным вершы («Крыху восенi i жменька кляновых лiстоў») згадаў пра кляновыя лiсты, дык адзiн «крытык» усё пяўся вытлумачыць iх як нешта вельмi шкоднае. Ён, не ведаючы беларускага жыцця, зусiм не разумеў, што кляновыя лiсты — гэта не толькi сiмвал разлукi, як у японскай паэзii, але i сiмвал беднасцi, бо яны дапамагалi эканомiць нейкую жменьку мукi пры выпечцы хлеба».

В Маньковичах в народной школе Владимир Дубовка получил начальное образование — хотя, по признанию поэта, науку детям тамошний учитель, человек черствый и жестокий, предпочитал вбивать колотушками. «Адзiнай бiблiятэкай былi мне бацькавы кнiгi», — признавался позже поэт. Тогда же Дубовка познакомился с белорусской литературой — по рукам ходили стихи Франтишка Богушевича, Максима Богдановича, Янки Купалы… В Мядельском двухклассном училище, куда он попал в 1912 году, ему впервые повезло встретить талантливого педагога — Ивана Лукашевича. «Час навучання ў Мядзелi даў мне вялiкую зарадку на ўсё жыццё… у Мядзелi, як нiдзе больш, я прачытаў мастацкай лiтаратуры». Книги приходили к нему разными путями: что-то из школьной библиотечки, что- то привозили домой парни, ездившие на заработки в Петербург и скупавшие в столице издания по своему вкусу. Диккенс сменялся Фенимором Купером, Гейне — Жюлем Верном, герои которого не просто полюбились Дубовке, а стали для него примером на всю жизнь: «У часы вандраванняў i вялiкiх жыццёвых выпрабаванняў перад маiмi вачыма не раз паўставалi гэтыя сцiплыя, чыстыя людзi, якiя дзялiлiся адзiн з адным не толькi кавалкам хлеба, а нават адной-адзiнай бульбiнай. Неаднойчы героi Жуль Верна, калi мне даводзiлася працаваць на будаўнiчых работах, прыводзiлi мяне да вынаходлiвасцi ў вельмi складаных умовах i, маю гонар сказаць, не без добрых вынiкаў».

Он выбрал стезю учителя и даже потрудился какое-то время в Тульской губернии по специальности, а после службы в армии принял решение поступать в Высший литературно-художественный институт имени В. Я. Брюсова, где сам Брюсов был и ректором, и профессором. Известный поэт, переводивший стихи Купалы, с начинающим белорусским автором легко нашел общий язык — и Дубовку закрутил круговорот московской литературной жизни, «розныя дыспуты, лiтаратурныя вечары i «суды», якiя праводзiлiся ў Маскве з удзелам Ул. Маякоўскага, С. Ясенiна, В. Каменскага, М. Асеева. А тады ж хапала розных кiрункаў: сiмвалiсты, акмеiсты, iмажынiсты, футурысты, нiчавокi, пралеткультаўцы…» С Есениным и Маяковским он был знаком лично (с последним они к тому же весьма сходились по статям — высоченные, дюжие молодые мужчины). Но не только учебой и литературой был занят Дубовка в Москве — он еще и работал. В Наркомпросе РСФСР, в постоянном представительстве БССР при советском правительстве, читал лекции в университете народов Запада, вел белорусскую литературную страницу в многотиражной газете «Гудок». Совнарком СССР поручил ему редакцию белорусского текста Сборника законов СССР, так что именно Дубовке мы обязаны основной юридической терминологией на «мове». Он и вообще, обладая огромным словарным запасом, любил вводить в оборот слова, благодаря ему становившиеся общеупотребительными, — даже каждому сегодня знакомое понятие «талака» сделал популярным не кто иной, как Владимир Дубовка.

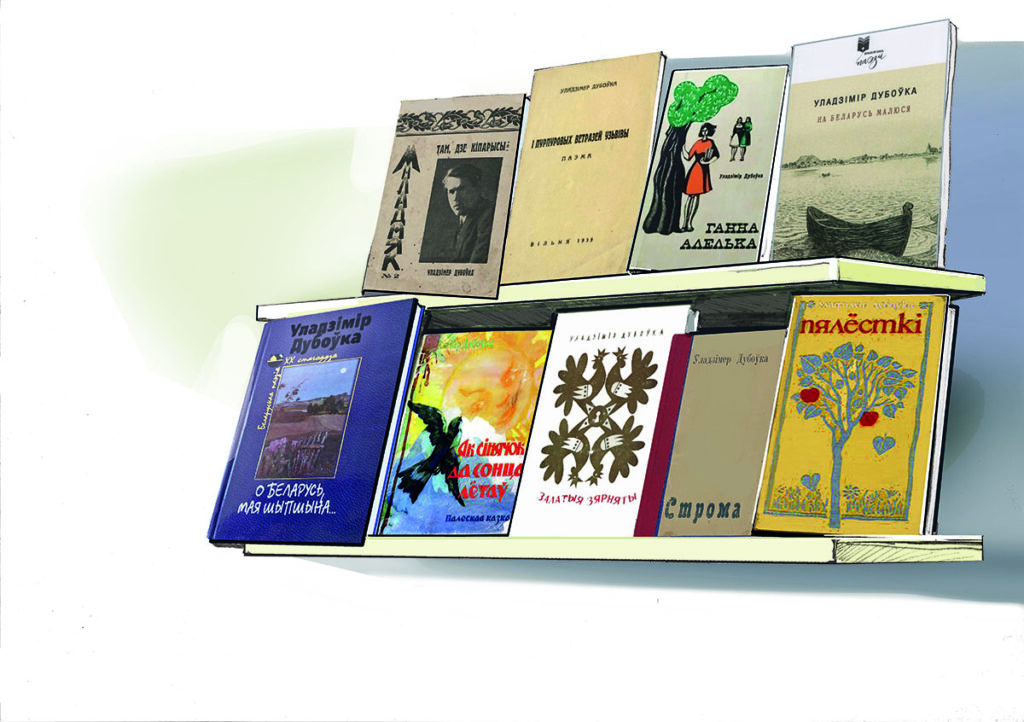

Первые свои стихи он опубликовал в 1921 году на страницах газеты «Савецкая Беларусь», два года спустя в Вильно вышел первый маленький сборничек «Строма». После, когда Дубовка обживается и занимает определенное место в литературной жизни БССР, в Минске выходят одна за другой его книги стихов — «Там, дзе кiпарысы» (1925), «Трысцё» (1925), Сгеdо (1926), а в 1927‑м в Москве издается сборник «Наля».

Продолжая жить в Москве, Дубовка не делается «столичной штучкой», по-прежнему трепетно любя свой родной край, «матчыну мову»… Вступает в объединение «Маладняк», а в 1926 году выходит из него, становясь одним из организаторов другого творческого союза — «Узвышша»: «У iнiцыятыўную групу ўвайшлi Адам Бабарэка, Кузьма Чорны, Кандрат Крапiва, Змiтрок Бядуля, Язэп Пушча i я. Быў напiсаны статут, дэкларацыя…» Участникам объединения хотелось более серьезной литературной работы, издавался журнал, в котором Дубовка был членом редколлегии (все-таки он из-за работы жил в основном в Москве). К концу 1920‑х годов он подходит в полном расцвете творческих сил: написано множество стихотворений, несколько прекрасных поэм — «Кругi», «I пурпуровых ветразей узвiвы», «Штурмуйце будучынi аванпосты».

Кажется, впереди только радость, тем более поэт женится на любимой женщине Марии Клаус, у него рождается сын Альгерд. Но в 1930 году его, как и многих других писателей, арестовывают по сфабрикованному ОГПУ делу о несуществующей контрреволюционной организации — «Союзу освобождения Беларуси». Причем Дубовку забирают прямо из Кремля, где он работает. Арестованы и другие члены «Узвышша» — Адам Бабареко, Язэп Пуща, Кузьма Чорный, отправлен в ссылку старший товарищ Максим Горецкий, с братом которого Дубовку связывает крепкая дружба… Да даже Купала и Колас под подозрением! Так начинаются скитания Владимира Дубовки, которому суждено провести то в лагерях, то в ссылке 27 лет, далеко от родных краев, постоянно переезжая из одного города в другой. Яранск, Чебоксары, короткое возвращение в Москву — и снова арест, Вятка, Чувашия, Дальний Восток. В 1941‑м гибнет его сын-подросток, случайно подорвавшись на мине… Все эти годы он не пишет ни строки.

В 1947‑м срок заключения Дубовки, работавшего на стройках в Биробиджане, заканчивается. Вернуться в Москву или в Минск ему не позволяют, и они с женой выбирают небольшой городок Зугдиди в Грузии, где поэт устраивается счетоводом в чайный совхоз: после перенесенных лишений хочется пожить там, где тепло и солнечно. Но в 1949‑м его отправляют на поселение в Красноярск, где он работает столяром, с горькой нежностью усмехаясь: и дед, и отец были хороши в этой работе, вот и у него недурно выходит… Полностью реабилитируют Владимира Дубовку только в 1957 году.

С 1958 года поэт с женой живут в Москве, именно тогда заканчивается долгий период молчания: он вновь пишет стихи, переводит на белорусский язык Байрона и Шекспира. В 1962‑м стараниями друзей становится лауреатом литературной премии имени Янки Купалы. В 1960‑е обращается к детской литературе: повести, сказки выходят из-под его пера, как будто Дубовка пытается сквозь годы договорить с погибшим сыном, излить свою любовь и нежность на неродившихся внуков… В 1973‑м публикует книгу рассказов-воспоминаний, которую он называет «Пялёсткi» — короткие эпизоды, напоминающие притчи.

В 1925 году написано знаменитое стихотворение, посвященное родной земле:

О Беларусь, мая шыпшына,

зялёны лiст, чырвоны цвет!

У ветры дзiкiм не загiнеш,

чарнобылем не зарасцеш.

Пялёсткамi тваiмi стану,

на дзiды сэрца накалю.

Тваiх вачэй — пад колер сталi —

праменне яснае люблю.

Последнее пристанище

Владимир Дубовка похоронен на Николо-Архангельском кладбище в Москве. Это один из крупнейших некрополей Московской области, расположенный между районом Новокосино и Балашихой. Здесь похоронены 40 Героев Советского Союза и Героев России, моряки подводной лодки «Курск», погибшие сотрудники групп «Альфа» и «Вымпел» ФСБ, освобождавшие заложников в Беслане, актеры Римма Маркова и Раднэр Муратов, певица Жанна Фриске, хоккейный тренер Сергей Самойлов, поэт Анна Баркова, чья судьба схожа с судьбой Дубовки… Прах белорусского классика покоится в одной из ячеек колумбария.